中國網/中國發展門戶網訊 新一輪科技革命和產業變革迅速演進,以人工智能為核心的技術發展路線已在全球范圍內取得基本共識。2023年12月聯合國發布《以人為本的人工智能治理》(Governing AI for Humanity)的中期報告,肯定了現有人工智能全球治理的共同舉措,提出了人工智能全球治理的普遍指導原則,包括包容性、公共利益、數據治理的中心地位、普遍化、網絡化和多利益攸關方的合作,以及國際法的基礎。世界各國由于文化理念、發展條件、現實約束方面的差異,最終形成了“美國強發展、歐洲強治理、中國強統籌”的模式分野。

人工智能的發展模式不僅關乎技術商業生態及監管問題,也受到大國戰略競爭的顯著影響。美國一方面延續冷戰時期的全球結盟政策,有意與傳統盟友——歐洲加強在人工智能監管方面的合作,旨在對中國形成新一代的科技“鐵幕”;另一方面,則繼續推動“小院高墻”策略,針對中國開展技術封鎖和出口管制。在此背景下,中國不僅要解決人工智能前沿技術的“卡脖子”困境,還要在發展模式上探索出一套適應中國國情、促進國家實力、提升人民福祉的“中國之治”。

世界人工智能監管模式的分野與特征

人工智能已經進入以大模型為代表的通用技術發展階段,安全風險也顯現多維度、跨領域、動態演化的特點。基于風險成因與作用機制可分為3類:貫穿全生命周期的技術內生安全風險,如算法漏洞、數據安全風險等;對社會系統產生沖擊的應用安全風險,如倫理失范、法律爭議,以及技術沖擊帶來的社會結構性失業等;人工智能技術霸權與治理能力的不對稱引起的全球治理結構性風險,如技術壟斷威脅、各國人工智能監管模式差異帶來的合規沖突等。

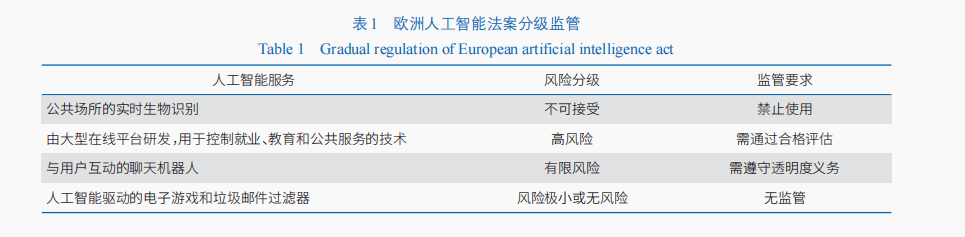

全球范圍內正逐漸形成3種主流監管模式:以美國為代表的創新驅動模式,重點關注國家安全風險,為保證市場競爭力、鼓勵創新,以引導企業自愿合規為主。以歐盟為代表的風險分級模式,重點關注不可接受風險和高風險領域(表1)。中國引領的“以人為本”“智能向善”安全可控模式,以技術可控為核心,重視內生安全風險和應用安全風險,通過“算法備案+大模型備案”雙軌制動態調整風險等級,強調技術主權與靈活治理工具結合。

美國人工智能監管的發展態勢與地緣政治考量

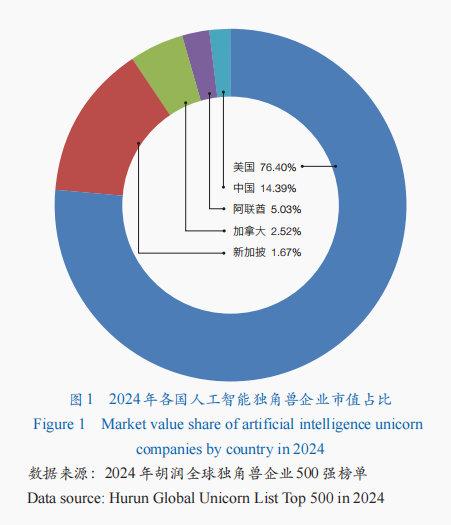

全球人工智能企業數量由爆發式增長轉入穩步增長區間,逐漸形成寡頭競爭的局面。美國通過新技術新產品不斷鞏固全球技術領先地位,2024年胡潤全球獨角獸企業500強中有19家人工智能方向企業上榜,其中包括Open1對1教學AI、Anthropic、Grammarly等9家美國公司,占19家總市值的76.40%。中國地平線機器人、摩爾線程、依圖科技等7家公司入選,但在市值占比方面與美國有較大差距,占比14.39%并位居第2位(圖1)。

美國在人工智能監管方面出臺了大量政策性文件(表2)。從2016年奧巴馬政府首次提出人工智能治理議題以來,拜登政府《人工智能權利法案藍圖:讓自動化系統為美國人民服務》(Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for The American People)成為美國迄今最完備的人工智能監管框架;2024年,美國進一步成立“人工智能國家安全協調小組”,統籌軍事與情報領域的人工智能應用,其保證美國聯邦政府及軍方對人工智能的負責任使用,聯合盟友推動國際治理,強化對戰略競爭對手的技術封鎖。美國政府對人工智能治理的重點從早期的技術研發支持逐漸轉向國家安全層面的應用與風險防控,以“軟法”引導行業發展,以“硬法”保障國家安全。

歐洲人工智能監管的發展態勢與地緣政治考慮

歐洲對人工智能的監管主要依托歐盟治理框架實現,歐盟對人工智能的監管目標主要為2個:實現經濟與技術的追趕。2020年2月歐盟委員會公布的《人工智能白皮書》(White Paper On Artificial Intelligence),要求增加對人工智能的投資力度,未來10年年均至少需200億歐元資金用于人工智能技術的研發和應用。引導倫理與價值觀。強調以人為本、尊重人類基本權利和價值觀,通過《可信賴人工智能道德準則》(Ethics Guidelines for 九宮格Trustworthy AI)確立透明度、責任、隱私保護原則。歐盟人工智能監管走過了一個從“軟”到“硬”、政策約束力逐級提升的過程,其確立的監管框架在全球范圍內具有重要參考價值。

然而,歐洲內部也存在發展還是監管的重大分歧。2018年以來,英國國內的主流觀點并不支持實施“全面的人工智能特定法規”。加之2020年1月英國正式脫歐,致使歐盟的《人工智能法案》(Artificial Intelligence Act)并不直接適用于該國。與歐盟的“風險預防優先”相比,英國更加傾向于“創新優先”,拒絕歐盟《人工智能法案》的全面監管模式,主張“靈活治理”,聚焦技術研發與經濟增長,希望將英國打造為全球人工智能領域的“超級大國”。

中國“以人為本”“智能向善”的發展模式

在人工智能監管方面,中國強調鼓勵發展與監管并重:強調“以人為本”,確保人工智能的發展對人民有益;同時,在法律、倫理和人道主義層面強調“智能向善”和“安全可控”。一方面,國家高度重視人工智能產業發展。2017年,國務院發布《新一代人工智能發展規劃》提出“三步走”的戰略目標,到2030年人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平,成為世界主要人工智能創新中心。另一方面,積極推廣“以人為本”和“智能向善”的監管理念。2021年9月發布了《新一代人工智能倫理規范》,明確提出了增進人類福祉、促進公平公正、保護隱私安全、確保可控可信、強化責任擔當、提升倫理素養等6項基本倫理要求。2023年推出了全球首部專門生成式人工智能治理法規——《生成式人工智能服務管理暫行辦法》,率先對生成式人工智能實施行政監管,從政策層面為生成式人工智能的合規發展提供支持。

美歐人工智能監管領域的合作與分歧

中美歐人工智能監管模式的趨同與差異

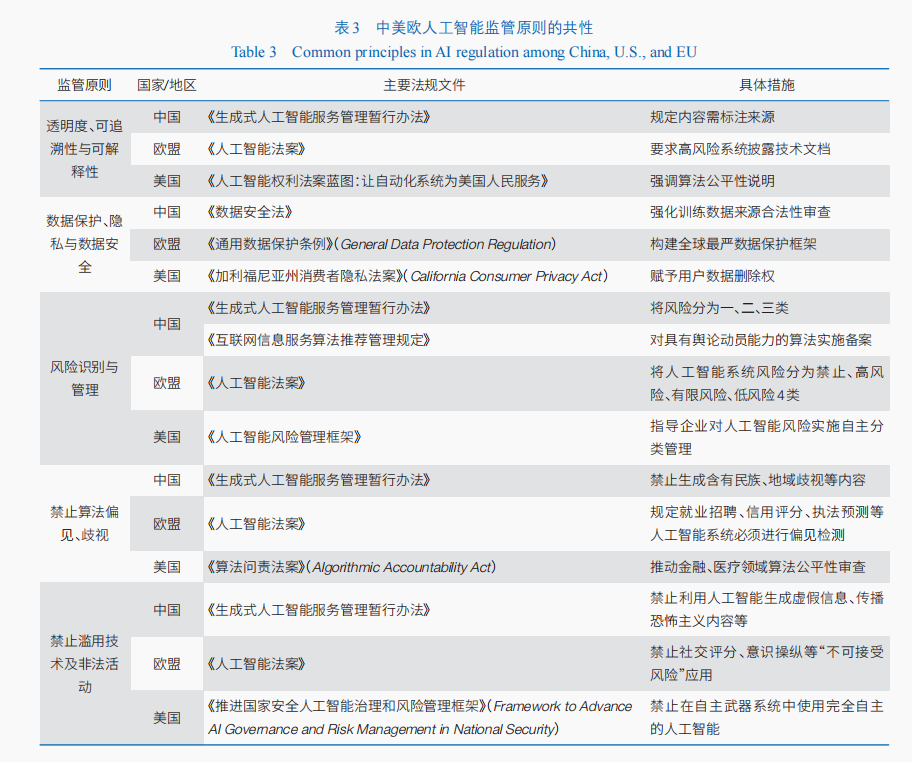

加強人工智能安全監管已經成為當前各國和地區的共識,主要有5點共性:強調透明度、可追溯性與可解釋性;強調數據保護、隱私與數據安全;風險識別與管理,采用風險分級模式;禁止偏見、歧視,禁止算法偏見成為共同底線;禁止濫用技術及非法活動,并保證人類知情權(表3)。

但各國和地區對人工智能監管的側重點和戰略目標有所不同。從治理理念來看,中國在人工智能的發展上強調“負責任的人工智能”,以可控性為核心,實行安全型監管。美國以創新為導向,實行發展型監管,在其聯邦層面缺乏統一立法,依賴行業自律與分散政策。2025年特朗普政府進一步松綁對人工智能的研發限制,監管重心在于維護美國在人工智能領域的技術霸權地位,限制對華投資。歐盟以人權為基石,實行嚴格型監管,《人工智能法案》以《歐洲基本權利憲章》(Charter of Fundamental Rights of the European Union)為立法依據,通過“布魯塞爾效應”輸出全球標準,監管覆蓋全產業鏈。

美歐在人工智能監管領域的協同合作與動作個人空間聯動

美國在人工智能監管及標準制定方面離不開歐洲的合作聯動。人工智能的發展和應用具有全球性的特征,數據跨境流動頻繁,統一的安全標準也有助于識別和管理技術風險,在確保技術安全和可靠性的同時降低國際貿易中的合規成本。國際合作監管勢在必行,即使傾向于放松監管的美國也正尋求與盟友開展國際監管和標準制定的合作。

美歐已初步達成了監管與標準制定協同合作的框架性協議,但其動作聯動的深入程度有限。2021年6月,美歐貿易和技術委員會(TTC)正式啟動。2022年12月,基于美國與歐盟此前各自出臺的監管框架法案,發布了《可信賴人工智能和風險管理評估與測量工具聯合路線圖》(TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk Management,以下簡稱《路線圖》),旨在推動術語和分類法共享,并建立對接雙方需求的合作渠道,為推動國際人工智能標準舞蹈場地制定、風險管理工具開發和聯合監測提供組織平臺。美歐專門為此設立了3個專家工作組,實現信息共享、合作商討、進展評估和計劃更新。目前,《路線圖》的實踐形式仍以多國聯合倡議或聲明為主,尚未深化至強制性協議層次。國際標準制定方面,2023年10月七國集團(G7)發布《開發先時租場地進人工智能系統組織的國際行為準則》(International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems),旨在指導開發人員負責任地創建和部署人工智能系統;但該準則仍屬自愿性質,并未設計具體的管理措施。風險管理方面,2024年7月,美國、英國和歐盟的監管機構簽署聯合聲明,旨在通過公平和透明的競爭釋放人工智能技術所能提供的機遇,規避各國各大廠商間在專業芯片、大數據和計算能力方面的惡性競爭,防止彼此損害技術創新與消費者權益;但該聲明并未提供實際的風險管理工具。當下,美歐間的人工智能監管合作的主要形式仍是在局部領域的初級試點。例如,2023年1月,美國和歐盟達成了“人工智能促進公共利益行政協議”(Artificial Intelligence and Computing for the Public Good),在農業、醫療保健、應急響應、氣候預測和電網這五大公共政策領域開發利用人工智能技術達成了一致意見。美歐2023年7月突破此前宣判無效的“安全港”和“隱私盾”機制,在跨境數據流動領域達成“歐盟-美國數據隱私框架協議”(EU-U.S. Data Privacy Framework),建立了新版跨大西洋數據隱私框架,為數據傳輸提供法律依據和隱私保護標準。上述具體試點的成果或將按照《路線圖》逐步向其他領域“外溢”,形成了人工智能監管的美歐合作網絡。

美歐在人工智能監管領域的差異與分歧

監管理念存在分歧。美國為了保持全球領先地位而強調人工智能的創新引領,重發展輕約束,避免國家對私營企業及研究部門過多干預進而影響行業創新和競爭。因此,美國聯邦層面主要對聯邦政府部門、軍方等重要敏感單位的技術運用予以強制限制,而針對行業和商業市場的監管立法一直相對滯后和零散。特朗普政府再次上臺后,廢止了多項前政府的監管規則,強調“美國優先”,傾向于“低約束”的監管模式。然而,歐盟通過全球首部全面監管的《人工智能法案》,對高風險領域如生物識別、教育評分等實施嚴格限制,并設立高額罰款,實現了對不同開發對象、技術工具、風險級別、使用情境的高約束全方位監管。

在國際合作中存在分歧。美國對全球多邊治理合作持抵觸態度,主張通過排他性聯盟主導規則制定,限制與中國的合作。歐盟則在巴黎人工智能峰會上倡導全球包容性合作,美國卻并未予以簽署配合。究其原因,美國將人工智能視為擴大技術影響力、提升全球競爭力、實施大國競爭的重要手段。歐盟在人工智能技術綜合實力方面與美國有一定差距,對谷歌、微軟、Meta這類美國大型科技公司的依賴性較強,更希望在監管與標準制定方面獲得主動權和軟實力,故其更強調與國際標準相關的技術倫理挑戰。

“機會窗口”視角下中國人工智能監管的發展空間分析

“機會窗口”概念最初由Perez和Soete提出,認為技術經濟范式的轉變將為后發者提供趕超的“機會窗口”。這個窗口通常是有限的,后發者需要迅速采取行動利用這個機會。傳統理論認為新技術軌道的產生、市場需求的激烈變化、政策與制度的變化是形成“機會窗口”的3個原因。對中國而言,抓住當下人工智能監管合作領域的教學“機會窗口”有助于在國際規則制定方面取得主小樹屋動權,實現對領先國家的“彎道超車”。

美歐人工智能監管差異下的“機會窗口”

若將該理論置于國際人工智能監管的語境下,美歐人工智能監管差異為中國的人工智能發展帶來了3類“機會窗口”。

規則“機會窗口”:制度差異的博弈空間。歐盟雖然憑借《人工智能法案》確立全球首個全面監管框架,但是其與美國在監管效能于產業利益上的矛盾形成結構性張力,這種制度裂痕為中國提供了差異化規則適配的戰略空間。

技術“機會窗口”:非對稱能力的突破路徑。美國對中國人工智能技術發展一直采取強硬的管制態度,但中國在技術迭代與產業應用層面已形成對歐盟的顯著優勢,美歐在對華技術遏制層面更是難以實現步調協同。

政策“機會窗口”:技術迭代的新政空間。盡管各國或地區有關人工智能監管的政策法規不斷出現,但是技術的不斷迭代發展對傳統監管方式提出了新的要求,從而為重構人工智能全球話語權提供了機會。

“規則-技術雙元突破”尋找“機會窗口”

當前,全球人工智能競爭呈現“規則制定權”與“技術主導權”雙重博弈的態勢。歐盟試圖以《人工智能法案》構建規則霸權,企業需承擔更高的合規成本;美國則試圖以技術創新壟斷優勢限制中國。與美歐不同,中國通過法律框架、技術標準和倫理指南,在平衡創新與風險后構建了三元治理結構,以頂層《人工智能安全治理框架》為核心,結合行業細分制定具體規則,強調動態調整與分類管理,在安全、可靠的前提下,保證一定的靈活度。

“規則制定權”方面。美歐就人工智能治理達成的一系列框架性協議,主要是為了協調彼此的政策分歧和利益沖突。“歐盟-美國數據隱私框架”協議雖已通過并受到美國科技巨頭的歡迎,但出于對數據監視與信息泄露問題的擔憂,歐洲議會內部對此反對聲頻傳。“重發展”還是“重監管”的監管導向差異也常造成歐盟向蘋果、谷歌等美國公司開具巨額罰單的情況。中國可聯合美國科技企業推動“行業自律”模式,支持美國網絡安全框架與歐盟標準對抗。中國《生成式人工智能服務管理暫行辦法》所倡導的“以人為本”“智能向善”的全球共識理念,以及包容性和執行力并存的風險評估及科學管制體系,為全球人工智能監管治理提供了示范性的公共產品。中國可以順勢向非洲、拉美等地區輸出人工智能技術產品時配套傳授中國備案制經驗,通過技術普惠對沖歐盟“布魯塞爾效應”的規則輸出,形成中國的新型技術轉移路線。

“技術主導權”方面。美國為維持其領先地位對中國進行了一系列圍堵限制,修訂了針對中企的投資禁令,并不斷拉入盟友“孤立”中國。但歐盟不希望與中國“脫鉤”,而是要通過對話和合作來降低風險,歐洲的“去風險”取向表明其難以切斷與中國的利益依賴,自然也難以策應美國在高技術產品領域推行的“去中國化”戰略。中國與歐盟在“風險分級”“人類控制”等原則上的共識,可以轉化為對抗美國技術霸權的合作基礎。一方面,中歐通過互認框架,跨國企業可將有限的安全管理資源先投入雙方認定的高風險場景。企業無需制定多重管控方案,降低了企業的合規成本;同時,企業獲得中歐雙方市場準入的資格,規避了美國的出口管制。另一方面,美國對中國技術出口與投資的嚴厲限制在很大程度上襯托出中國人工智能產業的可靠性與吸引力。美國《通脹削減法》(Inflation Reduction Act)和《芯片與科學法》(CHIPS and Science Act)迫使歐洲部分企業外流。中國可通過技術轉讓換取歐盟市場準入,分化其內部立場,順勢加強與歐洲的前沿技術發展和監管合作,借助外宣從根本上消除歐洲國家對中國企業與技術產品的威脅感知。

策略性政策創新以創造“機會窗口”

歐洲大陸法系強調成文法,法律制定和實施主要依賴立法和行政機關,保障了法律的穩定性和可預測性,但應對快速社會和技術變化時可能較僵化。美國聯邦制的普通法系強調法官造法和判例法,法律制定和實施更靈活,能及時回應社會變遷和技術創新,但可能導致法律的不確定性和不一致性。中國法律體系采用“大陸法系+案例指導”模式,在保持成文法穩定性的同時,通過案例指導制度增加了法律適用的靈活性,這種模式既保證了法律的穩定性和可預測性,又能及時回應社會變遷和技術創新帶來的新問題。在全球人工智能規則重塑期與技術爆發性的戰略窗口期,中國法律體系的靈活性使其能夠更好地適應社會變遷和技術創新帶來的新問題,從而在人工智能監管模式上及時做出調整。

中國則率先對生成式人工智能實行“備案制”的事前監管,要求平臺對生成的內容承擔直接責任,特點是可操作性強,但合規成本較高。在以監管促發展謀競爭的國際環境下中國的人工智能監管政策以保障安全為前提,避免對技術研發和商業化設置過多障礙。面對戰略機遇,中國不僅要借時勢之便,以低成本手段盡可能占據對其有利的地位,還應將節省下來的資源集中投入進一步政策創新,從而滾雪球式地開辟新“機會窗口”。

結論與建議

縱觀當前美歐人工智能技術的監管模式,可以發現,美國“強發展”導向使其監管乏力,歐盟“強治理”導向使其監管成本過高;目前,國際人工智能技術統一治理機制尚處于赤字狀態,面對美歐的監管分歧,中國如何統籌發展與監管,設計出一套具備中國特色、適應世界通用規則的治理機制,將成為中國引領人工智能國際治理規則制定權的重要一步。

“規則-技術雙元突破”搶占“機會窗口”方面:理性面對美西方的技術圍堵,首要注重自身的科技實力建設;加大宣傳美國技術單邊主義對國際人工智能發展帶來的危害,強調“穩中有進、人本向善、擔當負責”的中國技術發展模式,提升行業國際吸引力。對標最新技術迭代衍生的分級分類監管要求,著重評估以備案制為代表的中國監管模式能力,及時做出調整并向全球推介技術治理產品。利用歐洲對中國高技術和關鍵產品依賴,借助品牌效應吸引歐盟與中國開展技術監管合作;可效仿時租會議美國在訂立“數據隱私框架”過程中的舉措,提前發表公開聲明,給予實際制度保障,承諾合作不會對歐盟數據安全、企業和消費者利益構成威脅,逐步消解歐洲對我技術政策的提放和懷疑心理。

策略性政策創新以創造“機會窗口”方面:面對美西方的技術圍堵,可順勢而為,趁勢加大本土產業扶植力度和對外研發合作密度,促進技術采購向獨立生產的快速轉變,盡快發揮我在生成式人工智能等前沿技術領域的整體優勢。促進《生成式人工智能服務管理暫行辦法》和歐盟《人工智能法案》模式對接。可效仿美歐合作框架,設立技術委員會并出臺合作路線圖,組建聯合專家工作組指導初級局部合作試點,設立約束雙方行為、管控合作摩擦的法律法規和談判機制。有針對性地向歐盟供給人工智能產品和監管服務,及時填補其與美國政策分歧導致的需求赤字。完善人工智能領域的法律法規體系,包括數據標準、知識產權、倫理風險問責以及安全監管等方面,并針對人工智能技術的不同分支制定長遠規劃和應用指導。同時,應平衡安全監管與技術創新需求,通過分級分類制度對初創企業與大型企業設定不同的備案標準,構建“一站式”備案平臺,縮短審批周期,減輕中小企業的合規負擔;要求企業在前期算法設計中嵌入倫理審查機制,減少合規與創新的沖突;推動中國備案標準與國際接軌,降低企業出國的合規壁壘,為全球人工智能通用規則的制定貢獻中國的智慧和經驗。

(作者:梅陽,香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院;曾靖、湛泳,湘潭大學商學院。《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言